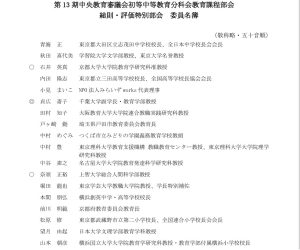

令和7年9月10日付で、文部科学大臣から中央教育審議会専門委員の委嘱を受け、「総則・評価特別委員会」に参画することになりましたのでご報告いたします。今後、次期学習指導要領の策定に関わっていきます。

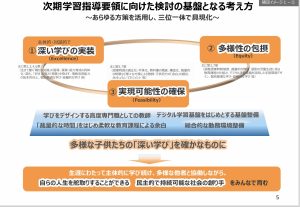

教育課程部会でまとめられた「論点整理案」では、次期学習指導要領に向けた基本的な考え方として、「主体的・対話的で深い学びの実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の3つの方向性が示されました。とくに、「教育課程の柔軟化」や「教科の系統化」は本校が一歩一歩進めてきたことですが、頻繁に耳にした「創英さんは理想」の言葉。これからは、理想と現実の「隔たり」をどう埋めていくか。そのことを私自身が問われているように思います。

正解のない時代は、子ども以上に大人の方が頭を悩ませます。その時に「何を変えて、何を変えないのか」。そのアプローチはとても大事だと思うのですが、とりあえず踏み出して「実行」してしまえばいいと思うのです。踏み出してみれば必ず課題が見つかり、課題の解決に向けた努力は、新たな改善を生みます。「計画」は、おそらく課題を解決するための1割程度の力しか持ちえません。ケーキが本当に美味しいのか、いやいや見た目は良くても不味いのか、それはメニューでなく食べてみないとわかりません。

組織に属していると、自分を殺して生きていく場面が多々あります。でも、刷新の際には、自身を殺すことなく、何よりも子どもたちのために自分をマネジメントできるかが問われているように思うのです。 教師自身が自分の価値を見つけ、それを社会や子どもたちのために使い切る。次期学習指導要領の改訂に向けて、学校には、教師一人ひとりの「第一歩」が求められているように思います。

歩みには進化と退化のいずれかしかなく、その真ん中というのはないのではないか。現状のままに据え置くということは、実は退化に他ならないと思うのです。そういえば、私の大学時代の研究テーマの一つは、「学習指導要領の構造的変容」でした。人生は、自分が投げた球が、最後に返ってくるものだなあとしみじみ感じています。